こんにちは、Andyです。

*本ページはプロモーションが含まれています*

皆様、年金は何歳から現在までどれくらい支払ったかご存知でしょうか?

また、その支払った年金は何歳からもらえるかご存知でしょうか?

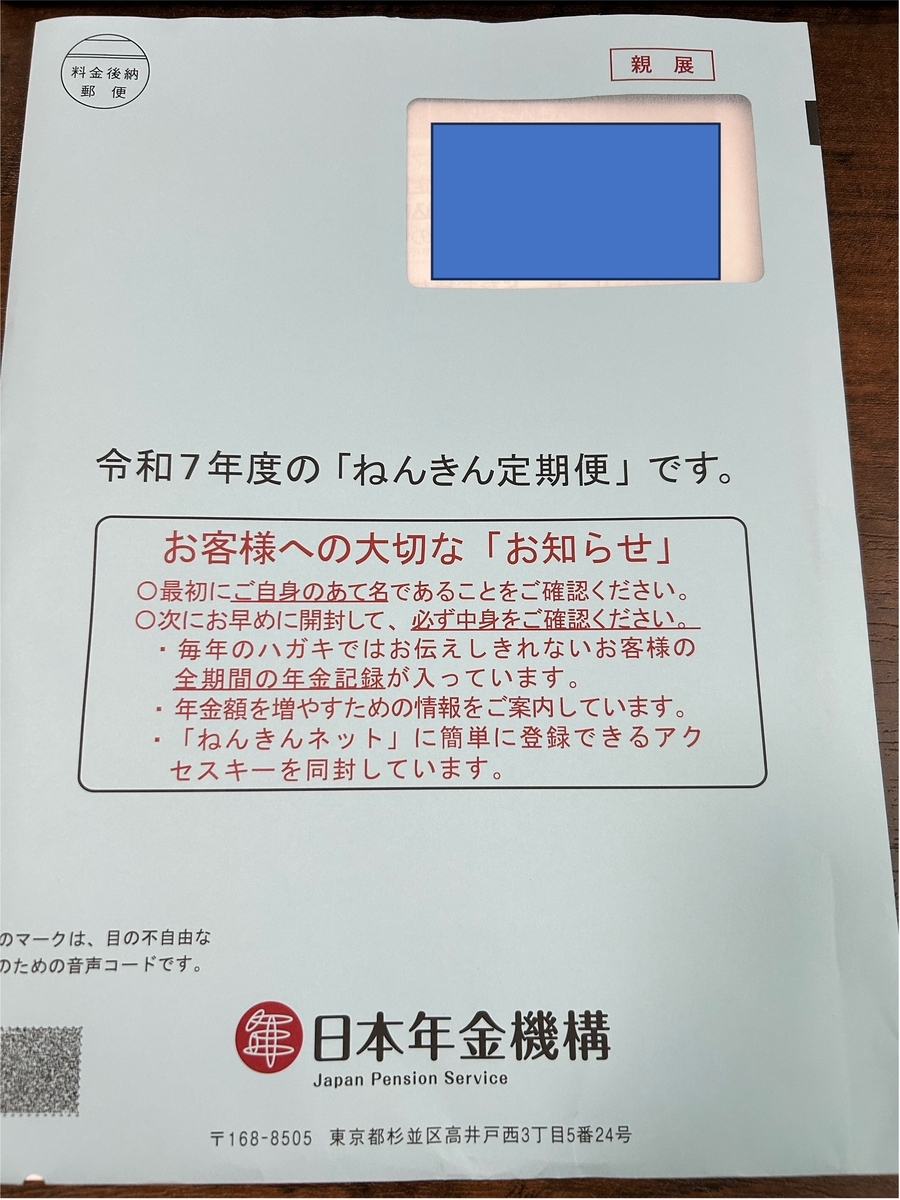

最近、日本年金機構から青色の封筒が来まして、家族分ですが、ドキッとしました。

何かあったかな?と。しかし、青色なので、普通の連絡かな?とも思い封筒の中身を確認してみました。

特に家族は日本に来てから年金を納め始めましたので、当たり前ですが、慎重に対応する必要があります。不備があれば、家族の在留許可や永住許可に影響してきますので。

◯年金定期便(青い封筒)の中身

・ネットで年金の情報が見れますよ というお知らせ

・これまでの加入実績に応じた年金額

→75歳まで支給を遅らせたら、84%増額することが強調

・これまでの年金加入履歴

どうも、支給を遅らせることが強調されています。そちらに誘導したい意思を感じます。

という方向性を強く感じましたので、少し調べてみました。

日本には、日本年金学会という組織があるみたいでして、そこが以下のような内容を発表していました。WPP理論です。

https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001020919.pdf

上記アドレスは、株式会社第一生命経済研究所の谷内さんの発表内容です。

WPP理論とは3つの施策から成り立っています。それぞれの頭文字をとってWPP理論です。

1.就労延長・・・Work longer

2.私的年金など・・・Private pensions

3.公的年金・・・Public pensions

わかりやすいですね。公的年金だけでは、もはや無理なので、個人個人で頑張ってください、

という内容かと思います。

1の就労延長に関して

健康であれば可能ですよね。フルタイムではなく、パートタイムで、という提案になっています。賛否両論あるところだと思います。

趣味に没頭する生き方

実現欲求を満たすために現役バリバリで頂点を目指す生き方

そもそも健康づくり、生活のリズムを作るために働く生き方

生活のために働く生き方

人生人それぞれ、いろいろな考え方、生き方が出る部分だと思います。

2.私的年金に関して

ここは、イデコ、確定拠出年金、NISAなどが当てはまります。

これに関しては、政府はここで各人働いている間に頑張って増やしてください、と言っているように私には感じます^^;。3の公的年金を当てにするのではなく・・・・と。

3.公的年金に関して

公的年金保険、とはっきり書かれています。

長生きリスクに対する保険ですと。

なので、前倒しでもらうのではなく、後ろ倒しで万が一の長生き時の終身給付保険として活用してください、と。

個人的には賛成です。

万博に出されているIPS心臓や心筋シート等、医療技術の進歩で突然死以外は、長生きできるような感じになってきています。働けるかどうかは別として。

なので、長生き時のリスクに公的年金で備えましょう、というのはリーズナブルかと。

*ここで私なりの今後のシミュレーション課題

3の公的年金は、65歳から1年後ろ倒しで8.4%の年金が増える設計です。

つまり、インフレ調整後で2の運用で増える部分と3の8.4%増える部分、どちらが多く増えるかで後ろ倒しの時期が決まります。

インフレヘッジになる株式の運用 vs 単純に円で8.5%増える公的年金

これは今後行ってまいります。

しかし、国は人口減少からくる人手不足、年金不足問題、医療財政問題を絡めて、大きな絵を裏では書いていますね。表立ってはなかなか出しませんが。

あとは、人口減少から賃金インフレも一方で高まってきています。このインフレが世界最高レベルの人口減少社会でどのレベルまで高まっていくのか、が注目かと思っています。

そのインフレのレベルが、結局、WPP理論の2つのPに関わってきますから。

個人的には現時点、公的年金は後ろ倒し、と考えています。

よろしければ、ポチッとお願いいたします。

1.定年退職後も、69歳まで再雇用などで働いて収入を得る。

2.70歳~74歳まではiDeCoや企業型DCを取り崩して生活する。

3.75歳から国民年金や厚生年金の受給を開始する。